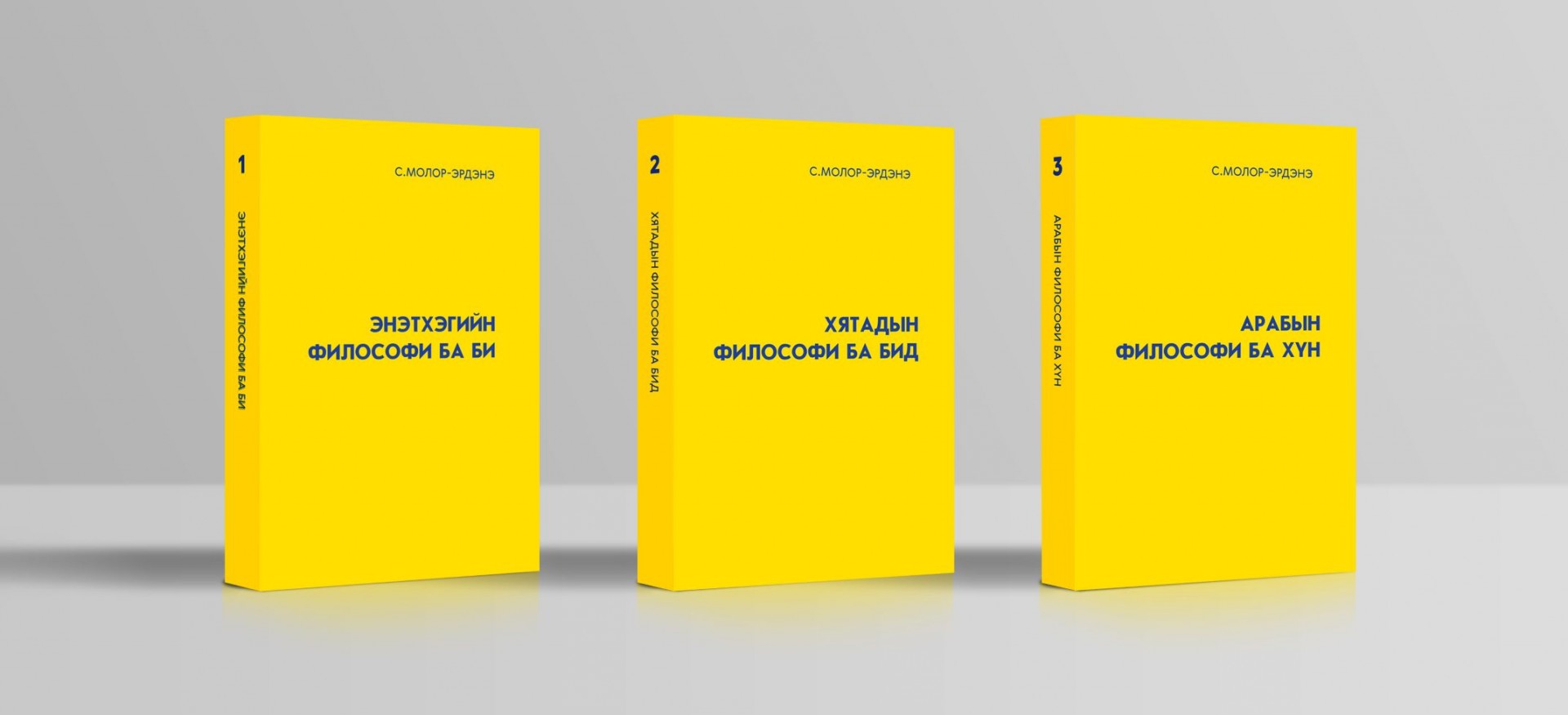

哲学の教科書 1,2,3

Apr 08, 2023

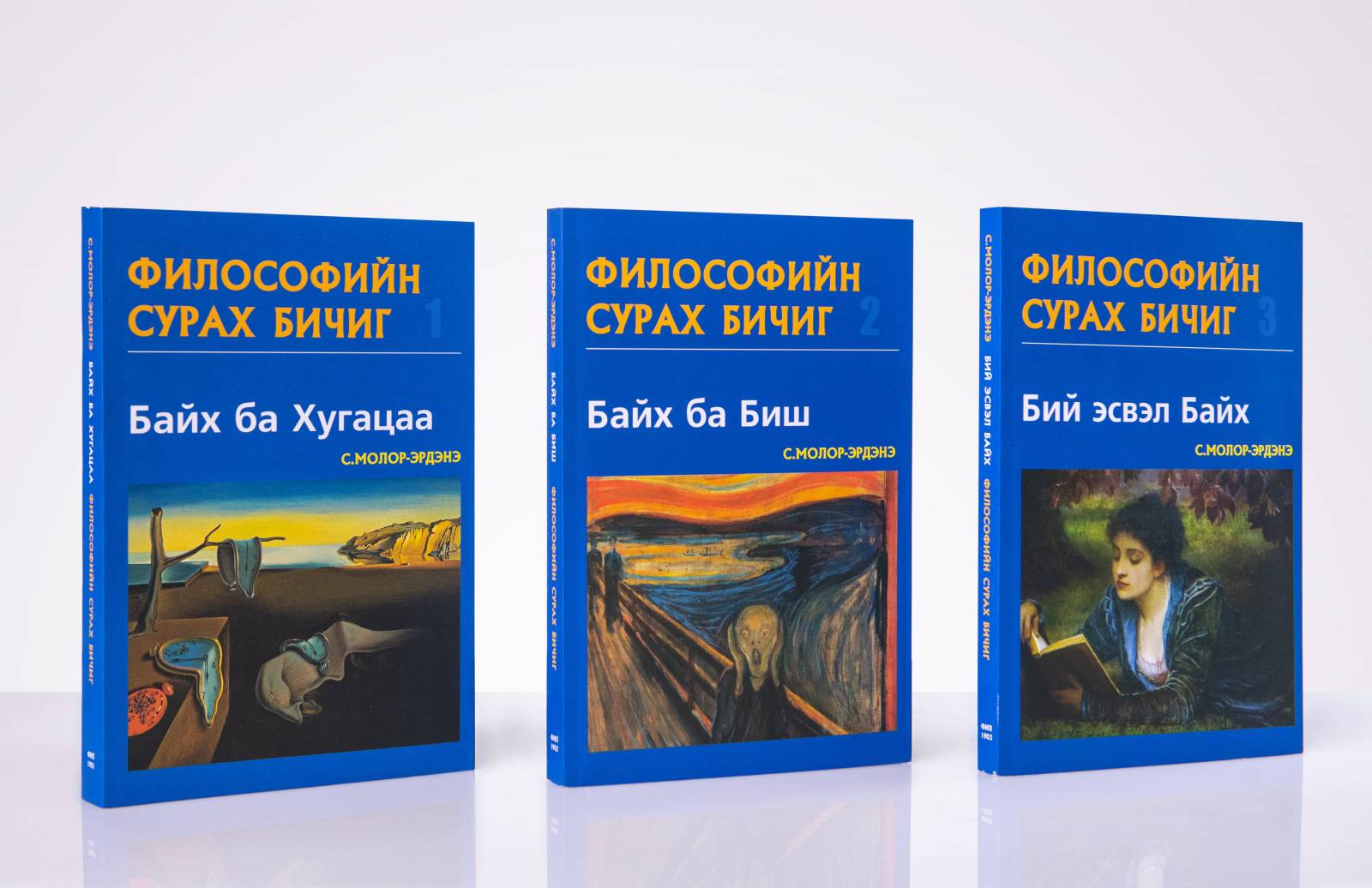

哲学の教科書№1

「存在と時間」という本について

ドイツの哲学者ハイデガーが『存在と時間』を執筆・出版し、著書として大きな名声を博したのにちなみ、この本は20世紀最大の哲学書と呼ばれています。 哲学界に大きな衝撃を与えた『存在と時間』は、ヨーロッパだけでなくアメリカや日本の哲学者の教科書にもなり、非常に効果的な本となりました。 哲学の分野だけでなく、法律、芸術、言語学の分野でも新しい洞察を得る. それは心理学の分野に大きな影響を与えた. 構造主義、ポスト構造主義、脱構築、ポストモダニズムは、この本から重要な概念を得る. 「存在と時間」の例 フランスの哲学者サルトルは「Being an Nothingness」を書き、ドイツ系アメリカ人の哲学者エーリッヒ・フロムは「To have or To be」という本を書きました。 社会の良し悪しを測る指標として。

哲学の教科書№2

『有と無』という本について

哲学の教科書シリーズは、哲学の分野が取り組んでいることと、今後重要となるトピックについて概説することを目的としています。 哲学史、哲学理論、哲学概念、哲学分野に関する一連の書籍です。 この本では、哲学の最大の主題である「存在」の概念が、サルトルの本から教科書形式に翻訳されています。

本の終わりには、議論のための質問があります。 サルトルは「無」という言葉を使って「存在」という言葉をもたらしました。 この本は彼に大きな名声をもたらしました。 彼の作品の多くはこの本から派生しています。 この本の解説として、サルトルは多くの文学書、戯曲、創作活動を書いた。 それを創作と呼ぶのは、それが世間に広まったからです。 ただし、多くの人が創造的な仕事をしていますが、一般の人々はそれを理解していません。 私たちはそれを創造的な仕事とは呼びません。 明らかにサルトルには多くの創造的な作品があります。

サルトルによれば、実存主義を超えた自己創造は、彼が言うように、誰もが自分自身の「プロジェクト」になることが重要です。 人間の存在だけでは十分ではありません。 しかし、その後に本質がなければなりません。 まず「ある」こと、次に「なる」ことが重要であることを理解することが重要です。 当時の実存主義は、私たちの世界の見方を変え、新しい生き方、つまりトレンドになった。 実存主義の運動としても知られています。

哲学の教科書№3

「持つか、またはなるか」という本について

本書は、ドイツの哲学者ハイデガーの「存在と時間」とフランスの哲学者サルトルの「存在と無」の重要なテーマを、以前の教科書として出版したものに引き継ぎます。

エーリッヒ・フロムは、「持つか存在するか」という 2 つの概念のみを使用して、社会を哲学的、社会学的、宗教的、心理学的に分析し、多くの幻想から抜け出すための解決策を示しました。

この本で、エーリッヒ・フロムは、哲学的な観点から、多くの社会問題に関連して「持つ」と「ある」という言葉の大きな違いを説明しています。 彼の本は、何度も読み返され、何度も発見されるべき本の1つになりました。

以下はエーリッヒ・フロムの言葉です。

知識は表面から深みへと向かっています。 これにより、根本原因にアクセスできます

知識とは、人間の感情が当てにならないことを知り、その後すべての幻想を破壊することです。

すべてを失った後、私が所有し所有するもので私が誰であるかを示すとしたら、今私は誰ですか?

貪欲があるところに平和はありません。

Daniel Lewi5 min ago

Very interesting and informative article on design. I learned a lot of new and interesting.

Jessica Miller1 min ago

I agree, a very interesting article. Thank you very much!